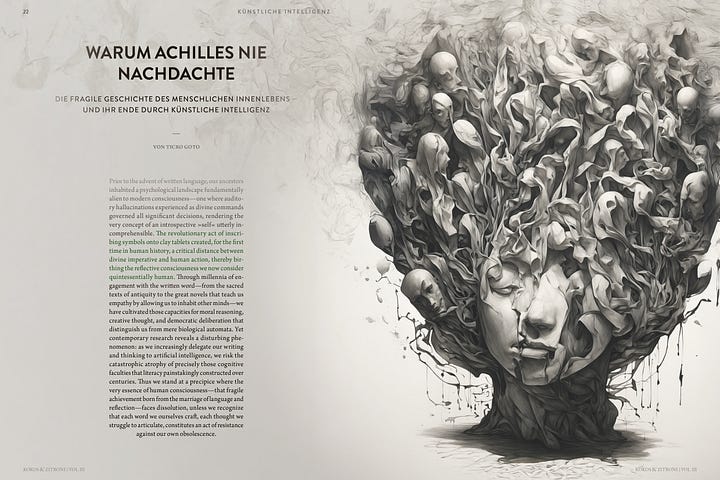

Warum Achilles nie nachdachte

Die fragile Geschichte des menschlichen Innenlebens — und ihr Ende durch Künstliche Intelligenz

PDF-Edition (sechs Seiten, Layout-Version):

→ [Download-Link]

Man stelle sich eine Welt vor, in der niemand allein mit den eigenen Gedanken ist. In der jede wichtige Entscheidung nicht aus eigenem Willen entspringt, sondern aus Stimmen, die real sind wie Donner oder Wind. Stimmen von Göttern, die befehlen, von Königen, die durch sie sprechen, von Ahnen, die durch die Luft dringen. Man kennt keine Zweifel, weil es kein »Ich« gibt, das zweifeln könnte. So lebten unsere Vorfahren, nicht vor Millionen Jahren in der Savanne, sondern vor wenigen Jahrtausenden in den ersten Städten. Sie kannten kein bewusstes Handeln; Selbstreflexion, wie wir sie kennen, existierte nicht.1

Unser Innenleben — dieses ständige Gespräch mit uns selbst, das Abwägen von Entscheidungen, die Reflexion über Gefühle — ist jünger, als wir glauben. Was wir für naturgegeben halten, ist eine kulturelle Erfindung, die mit der Schrift möglich wurde. Spuren davon finden sich überall in den ältesten Texten der Menschheit. In Homers Ilias etwa denkt niemand nach. Niemand ringt mit sich. Niemand stellt sich die Frage, was das Richtige ist. Achilles handelt nicht aus innerem Antrieb. Athene erscheint ihm einfach und hält ihn davon ab, Agamemnon zu töten. Paris entführt Helena nicht aus Leidenschaft, Aphrodite befiehlt es. Die Helden dieser Erzählung sind Marionetten ihrer Götter, aber sie empfinden das nicht als Einschränkung. Sie kennen keine andere Existenzform. Was fehlt, ist die Sprache der Introspektion. Keine Wendungen wie »ich dachte bei mir«, »ich überlegte«, »mein Herz war zerrissen«. Die Menschen der Ilias haben Emotionen, aber sie reflektieren sie nicht. Sie haben Entscheidungen, aber sie treffen sie nicht bewusst.

Doch dann kam der Moment, der alles veränderte: Jemand ritzte Zeichen in Ton, um die Worte der Götter festzuhalten. Was wie eine simple Geste aussah, läutete das Ende einer Welt ein. Denn das Wort, einmal geschrieben, verstummte. Es schrie nicht mehr, flüsterte nicht mehr ins Ohr. Es lag da, lautlos und interpretierbar. Und zum ersten Mal entstand ein Abstand zwischen dem Menschen und dem Göttlichen. In diesem Abstand wurde geboren, was heute als selbstverständlich gilt: das denkende Ich.

Plötzlich standen Worte da. Man konnte sie ansehen, ohne dass sie zurückblickten. Man konnte sie ignorieren — ein revolutionärer Gedanke. Zum ersten Mal lagen Befehle vor einem Menschen, ohne ihn zu beherrschen. Die geschriebenen Zeichen hatten nicht die hypnotische Macht der inneren Stimme. Und in dieser neuen Stille zwischen Wort und Tat entstand Raum für Nachdenken, Zweifel, Bewusstsein. Der Mensch konnte das Geschriebene abwägen, wurde zum Autor seiner eigenen Entscheidungen. Die Schrift war der Hebel, der die Menschheit aus der Trance riss und in die schmerzhafte, aber unendlich reiche Welt der Selbstreflexion katapultierte.

Im Anfang war das Zeichen. Und dieses Zeichen fiel nicht vom Himmel, sondern wurde in die Welt geritzt wie eine Wunde, die nie wieder heilen sollte. Schrift war Beschwörung. Wer schreiben konnte, der konnte die Wirklichkeit verändern. Das Wort wurde Fleisch, nachdem es Zeichen geworden war.2

Jahrtausendelang blieb diese Macht in den Händen weniger. Priester und Schreiber waren keine Beamten, sondern Magier. Sie hüteten die Fähigkeit zur Welterschaffung. Denn wo ein Zeichen gesetzt wurde, da entstand Bedeutung. Wo Bedeutung entstand, da entstand Bewusstsein. Wo Bewusstsein entstand, da entstand der Mensch, wie wir ihn heute kennen. Die Tontafel war ein Portal, das Pergament eine Schwelle. Wer darauf schrieb, erschuf. Jeder Strich war ein Schöpfungsakt.3 Erst als unsere Vorfahren begannen, ihre Welt in Metaphern zu fassen — »das Leben ist eine Reise«, »die Zeit fließt« — entstand jener innere Raum, in dem sich ein Selbst spiegeln kann.

Wir täuschen uns, wenn wir glauben, Schrift sei entstanden, um das auszudrücken, was bereits da war. Was wir unser Innenleben nennen — Gedanken, Gefühle — entstand erst, als die Schrift es möglich machte. Wir denken nicht und schreiben dann; wir schreiben und denken dadurch. Die Hand, die schreibt, erschafft den Geist, der denkt. Deshalb war Schrift von Anfang an magisch: weil sie buchstäblich Geister rief, die vorher nicht da waren. »Ich überlege«, »ich fühle«, »ich bin«, diese Wendungen sind Werkzeuge, mit denen das Selbst erst konstruiert wird. Ohne die Wörter für »Seele«, »Geist«, »Gewissen« gab es diese Konzepte nicht.

Jaynes datiert diesen Übergang auf das zweite Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Die ersten Psalmen, philosophischen Reflexionen, Autobiographien, Solons berühmtes »Erkenne dich selbst« wären tausend Jahre früher schlicht unverständlich gewesen. Diese Zeitenwende war ein Bruch. Die Götter verstummten. Menschen mussten lernen, mit der beunruhigenden Erfahrung umzugehen, allein in ihrem Kopf zu sein. Mit dem Bewusstsein kam die Kreativität, aber auch der Zweifel.

Die Schrift vollendete, was die gesprochenen Worte begonnen hatten. Zum ersten Mal konnten Menschen ihre Gedanken außerhalb ihres Geistes betrachten, sie wenden und prüfen, als wären es fremde Dinge. Das geschriebene Wort zwang zur Langsamkeit, zur Präzision. Es schuf Distanz zwischen denkendem Ich und seinen Gedanken, jene heilsame Distanz, die Selbsterkenntnis möglich macht.

Der schreibende Mensch lernte, seine Gedanken zu beobachten. Er konnte sie vor sich ausbreiten, Widersprüche entdecken, Argumente ausarbeiten.4 Daraus entstanden Philosophie und Wissenschaft. Sokrates konnte Fragen stellen, weil es Menschen gab, die ihre Antworten aufschrieben. Aristoteles konnte seine Logik entwickeln, weil er Gedanken fixieren und ordnen konnte. Die Aufklärung hätte ohne Bücher nicht stattgefunden.5

Wenn wir einen Roman aufschlagen, geschieht etwas Außergewöhnliches: Wir hören auf, wir selbst zu sein. Für die Dauer der Lektüre denken wir mit fremden Gehirnen, fühlen mit fremden Herzen, sehen durch fremde Augen. Geschichten, die uns berühren, verändern die Architektur unseres Bewusstseins, fügen unserem geistigen Raum neue Zimmer hinzu. Sie machen uns zu besseren Menschen, denn sie lassen uns für eine Weile jemand anderes sein.

Es gibt ein Experiment des Geistes, das nur in der Literatur möglich ist: das Leben eines anderen Menschen mitzuerleben. Wenn Anna Karenina ihren verhängnisvollen Weg geht, Raskolnikow mit seiner Tat ringt, Emma Bovary an ihren Träumen zerbricht, verstehen wir nicht nur ihre Handlungen, sondern ihre Notwendigkeit aus ihrer jeweiligen Sicht. Diese Fähigkeit, sich in fremdes Bewusstseins hineinzuversetzen, ist die Grundlage der Ethik. Romane dehnen unsere moralische Vorstellungskraft wie körperliche Übungen unsere Muskeln. Wer nie die innere Logik fremder Lebensentwürfe nachvollzogen hat, bleibt gefangen in der Enge der eigenen Perspektive.6

Menschen, die literarische Fiktion lesen, entwickeln nachweislich stärkere Empathie und eine ausgeprägtere Theory of Mind — die Fähigkeit, zu verstehen, dass andere Menschen eigene Gedanken und Gefühle haben. Schon eine Kurzgeschichte kann messbar verbessern, wie gut wir Emotionen anderer erkennen. Jugendliche, die Harry Potter lasen, empfanden nachweislich mehr Empathie gegenüber ausgegrenzten Gruppen. Der Roman Saffron Dreams reduzierte Vorurteile — aber nur bei jenen, die die ganze Geschichte lasen, nicht bei denen, die sich mit Zusammenfassungen oder Sachtexten begnügten, in denen sie Außenseiter blieben.7

Jeder Charakter, den wir wirklich verstehen, wird zu einem Teil unseres Repertoires. Wir sammeln Arten zu denken, zu fühlen, zu reagieren. Unser Ich wird reicher, vielschichtiger, widerstandsfähiger. Diese imaginative Einfühlung ist Grundlage unserer Humanität. Mitgefühl, Toleranz, die Fähigkeit zur moralischen Reflexion entstehen aus der Erkenntnis, dass andere Menschen eine Innenwelt haben, die ebenso komplex und wertvoll ist wie die eigene. Und diese Erkenntnis verdanken wir den Stunden, in denen wir in fremden Köpfen gewohnt haben.8 Literatur ist kein Luxus. Durch sie lernen wir, Menschen zu sein füreinander. In einer Zeit, in der Menschen sich in ideologische Blasen zurückziehen und andere nur noch als Abstraktionen wahrnehmen, liegt die Lösung nicht in besseren Argumenten. Sie liegt in besseren Geschichten. Sie liegt darin, dass wir nicht damit aufhören, mit fremden Gehirnen zu denken.

Stirbt das Lesen, stirbt mit ihm die Demokratie. Denn eine freie Gesellschaft braucht Bürger, die den Raum zwischen Reiz und Reaktion offenhalten. Tiefes Lesen ist ein scharfes Schwert gegen geistige Manipulation. Seite um Seite lernen wir, Widersprüche zu erspüren, logische Brüche zu entlarven, zwischen Fakt und Fiktion zu unterscheiden. Es schult nicht nur das Denken über das Denken (Metakognition), sondern jene Qualitäten, die eine Gesellschaft zusammenhalten: Geduld im Urteil, Empathie für andere Perspektiven, die Bereitschaft, eigene Vorurteile zu hinterfragen. Wer nicht gründlich liest, verliert diese Fähigkeit. Komplexe Zusammenhänge verschwimmen zu Parolen.9

Heute tippen wir Zeichen in Geräte und glauben, wir würden bloß kommunizieren. Dabei vollziehen wir noch immer denselben uralten Akt der Welterschaffung. Gleichzeitig erschaffen wir Maschinen, die schreiben können. Menschen überlassen Schrift einer KI und veräußern damit jene Tätigkeit, die sie überhaupt erst zu Wesen mit einem Bewusstsein gemacht hat. Das ist, als würden die ersten Priester ihre heiligen Zeichen an Statuen delegieren und sich wundern, warum die Götter schweigen.

Die Folgen für heute vertiefe ich in meinem Essayband zur KI — erhältlich hier:

→ [Amazon-Link/979-8241177346]

Microsoft- und Carnegie-Mellon-Forscher dokumentieren, wie Menschen, die sich stark auf KI stützen, ihre Fähigkeit zum eigenständigen Urteilen verlieren. Sie sprechen von geistiger Atrophie.10 Menschen, die ihre E-Mails von Algorithmen schreiben lassen, bemerken, wie ihre eigene Sprache verblasst, ihre Gedanken unscharf, Formulierungen unbeholfen werden. Das Gehirn verlernt die Anstrengung. Wir kennen diese Muster aus anderen Bereichen: Wer sich vollständig auf GPS verlässt, dessen Hippocampus schrumpft messbar. Was nicht genutzt wird, geht verloren. Und so verhält es sich auch mit der intimsten aller menschlichen Fähigkeiten: dem Denken selbst.11

Sollte die Delegation des Denkens zur Norm werden, würde das die Grundlage des Humanen aushöhlen. Wir müssen verstehen, dass jeder Gedanke, den wir selbst durchdenken, jeder Satz, den wir selbst formen, Widerstand gegen geistige Atrophie ist.

Heute imitieren künstliche Intelligenzen menschliches Denken, und das Bewusstsein, das wir für so selbstverständlich halten, steht wieder zur Disposition. Algorithmen übernehmen Aufgaben, die wir für unvertretbar menschlich hielten: sie komponieren Musik, schreiben Texte, führen Gespräche. Sie tun dies durch Nachahmung menschlicher Muster. Doch je mehr wir selbst in Mustern denken, je mehr wir uns von vorgefertigten Antworten leiten lassen, desto schwerer wird es, uns von diesen Maschinen zu unterscheiden.12 Die Schriftkultur ist unser Widerstand gegen diese Nivellierung. Wer liest, denkt notwendig langsamer. Wer schreibt, muss wählen, ordnen, verwerfen. Wer sich einer komplexen Erzählung hingibt, übt jene geduldige Aufmerksamkeit, die dem digital beschleunigten Geist abhandenkommt. Schriftkultur ist Training in Menschlichkeit.13

Wo das eigenständige Ringen um Erkenntnis aufhört, wo Denken zum bloßen Wiederholen wird, dort hört auch das Menschsein auf. Was uns zu Menschen macht, hängt an einem seidenen Faden: der Bereitschaft, in Sprache zu denken, in Worten zu ringen, im Lesen und Schreiben jene Langsamkeit zu kultivieren, die tiefes Verstehen ermöglicht. Bewusstsein, Selbstreflexion, Urteilskraft, Kreativität, moralisches Empfinden sind Früchte der Schriftkultur. Ohne sie bleibt nur das biologische Substrat des Menschen.

Schrift war die Brücke vom göttlichen Befehl zur menschlichen Reflexion. Sie ermöglichte es, die Stimmen der Götter zum Schweigen zu bringen und unsere eigene Stimme zu finden. Die Stimme wanderte vom Außen ins Innen. Was ehedem als äußerer Befehl erlebt wurde, wurde innere Quelle. Wenn wir diese Quelle vernachlässigen, geben wir auf, was uns zu Menschen macht.

Prior to the advent of written language, our ancestors inhabited a psychological landscape fundamentally alien to modern consciousness—one where auditory hallucinations experienced as divine commands governed all significant decisions, rendering the very concept of an introspective »self« utterly incomprehensible. The revolutionary act of inscribing symbols onto clay tablets created, for the first time in human history, a critical distance between divine imperative and human action, thereby birthing the reflective consciousness we now consider quintessentially human. Through millennia of engagement with the written word—from the sacred texts of antiquity to the great novels that teach us empathy by allowing us to inhabit other minds—we have cultivated those capacities for moral reasoning, creative thought, and democratic deliberation that distinguish us from mere biological automata. Yet contemporary research reveals a disturbing phenomenon: as we increasingly delegate our writing and thinking to artificial intelligence, we risk the catastrophic atrophy of precisely those cognitive faculties that literacy painstakingly constructed over centuries. Thus we stand at a precipice where the very essence of human consciousness—that fragile achievement born from the marriage of language and reflection—faces dissolution, unless we recognize that each word we ourselves craft, each thought we struggle to articulate, constitutes an act of resistance against our own obsolescence.Julian Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Boston 1976.

Philip J. Boyes, »The magic of writing in the Late Bronze Age East Mediterranean«, in: Ders., Philippa M. Steele, Writing Around the Ancient Mediterranean: Practices and Adaptations, Oxford 2022, 99—120.

Walter Stephens, The History of Writing is the History of Humanity, 10. November 2023, in: Literary Hub. Online veröffentlicht unter: https://lithub.com/the-history-of-writing-is-the-history-of-humanity

Yashika Chandna, »Book review article on Jack Goody’s the domestication of the Savage mind«, in: Journal of Humanities and Social Science, Vol. 19, Issue 11, Nov. 2014, 45—8. Online veröffentlicht unter: https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue11/Version-3/G0191134548.pdf

Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, London 1982. Insbesondere Kapitel: »Writing is a Technology That Restructures Thought«

Heather McRobie: »Literature, empathy and the moral imagination«, in: openDemocracy, 30. Oktober 2013. Online veröffentlicht unter: https://www.opendemocracy.net/en/transformation/literature-empathy-and-moral-imagination

Megan Schmidt, »How Reading Fiction Increases Empathy and Encourages Understanding«, in: Discover, 28. August 2020. Online veröffentlicht unter: https://www.discovermagazine.com/mind/how-reading-fiction-increases-empathy-and-encourages-understanding

Steven Pinker vermutet, dass die Verbreitung der Lesekultur im 18. und 19. Jahrhundert die Gewalt in der Welt reduziert hat. Vgl. David Kidd, Joshua Landy, Paula Moya, »Does Reading Literature Make You More Moral?«, McCoy Family Center for Ethics in Society, Stanford University, 6. Februar 2014.

Kristenn Einarsson, »Democracy is built on reading skills«, WEXFO — World Expression Forum, 27. Mai 2024. Online veröffentlicht unter: https://wexfo.no/2024/05/27/democracy-is-built-on-reading-skills

André Schüller-Zwierlein, Anne Mangen, Miha Kovač, Adriaan van der Weel, The Ljubljana Reading Manifesto: Why higher-level reading is important. Online veröffentlicht unter: https://readingmanifesto.org/?lang=en [verschiedene Sprachen verfügbar]

Celia Ford, »The case for using your brain — even if AI can think for you«, in: Vox, 10. März 2025. Online veröffentlicht unter: https://www.vox.com/future-perfect/403100/ai-brain-effects-technology-phones

Frank Landymore, »Man Alarmed as His Cognitive Skills Decay After Outsourcing Them to AI«, in: Futurism, 9. April 2025. Online veröffentlicht unter: https://futurism.com/cognitive-decay-ai

Vgl. meinen früheren Essay zu Hyperkognition.

Shai Tubali, »Mechanized minds: AI’s hidden impact on human thought«, in: Big Think, 18. November 2024. Online veröffentlicht unter: https://bigthink.com/thinking/the-mechanized-mind-ais-hidden-impact-on-human-thought