Mit jeder Seite kaufe ich dem Tod eine Frist ab — bis das Buch zur letzten Seite wird. Dieser Satz steht am Anfang und ist die Arithmetik meiner Existenz, die Gleichung, nach der ich lebe. Die Entstehung meines Romans Der Ewige Palast ist sein materieller Beweis.

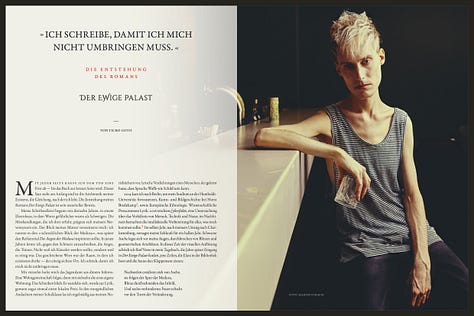

Meine Schriftstellerei begann mit dreizehn Jahren, in einem Elternhaus, in dem Worte gefährlicher waren als Schweigen. Die Misshandlungen, die ich dort erfuhr, prägten sich meinem Nervensystem ein. Der Blick meiner Mutter versteinerte mich: ich nannte es den »schrecklichen Blick der Medusa«, was später den Reihentitel Die Augen der Medusa inspirieren sollte. In jenen Jahren lernte ich, gegen den Schmerz anzuschreiben, die Angst, die Tränen. Nicht weil ich Künstler werden wollte, sondern weil es nötig war. Das geschriebene Wort war der Raum, in dem ich existieren durfte — der einzig sichere Ort. Ich schrieb, damit ich mich nicht umbringen muss.

Mit vierzehn holte mich das Jugendamt aus diesem Inferno. Eine Wohngemeinschaft folgte, dann mit siebzehn die erste eigene Wohnung. Das Schreiben blieb. Es wandelte sich, wurde zur Lyrik, gewann sogar einmal einen lokalen Preis. In den morgendlichen Andachten meiner Schulklasse las ich regelmäßig aus meinen Notizbüchern vor, lyrische Verdichtungen eines Menschen, der gelernt hatte, dass Sprache Waffe wie Schild sein kann.

2014 kam ich nach Berlin, um mein Studium an der Humboldt-Universität fortzusetzen, Kunst- und Bildgeschichte bei Horst Bredekamp1, sowie Europäische Ethnologie. Wissenschaftliche Prosa ersetzte Lyrik. 2016 erschien Cyberfakte, eine Untersuchung über das Verhältnis von Mensch, Technik und Natur, im Nachhinein betrachtet die intellektuelle Vorbereitung für alles, was noch kommen sollte.2 Im selben Jahr, nach meinem Umzug nach Charlottenburg, versagte meine Sehkraft für ein halbes Jahr. Schwarze Asche legte sich vor meine Augen, durchbrochen von Blitzen und geometrischen Artefakten. In dieser Zeit der visuellen Auflösung schrieb ich fünf Verse in mein Tagebuch, die Jahre später Eingang in Der Ewige Palast fanden, jene Zeilen, die Elara in der Bibliothek liest und die heute den Klappentext zieren:

Nachseelen ernähren sich von Asche,

sie folgen der Spur der Medusa,

Blitze durchschneiden das Inbild,

Und ratlos verhindertes Feuer erlischt

vor den Toren der Veränderung.

Der eigentliche Bruch kam Ende 2017. In einem REWE-Supermarkt durchzuckten plötzlich elektrische Entladungen mein Gehirn. Filmrisse. Dann Dunkelheit. Ich erwachte im Krankenhaus mit der Diagnose »Grand-Mal-Epilepsie«.3 Zeugen berichteten, ich sei zu Boden gestürzt, habe gezappelt, geschrien. Die neurologische Behandlung blieb erfolglos; nichts schlug an, kein Medikament wirkte. Alle zwei bis drei Monate stürzte ich erneut, einmal so heftig, dass ich fast verblutete.4 Die Ärzte konnten nur zusehen, staunend, dass ich nicht längst — wie eine Ärztin es formulierte — »dumm und behindert« sei.

Schreiben wurde zur einzigen Konstante in einem Leben, das seine Vorhersagbarkeit verloren hatte. Es wurde überlebenswichtig, aber auf völlig neue Art, fast körperlich. Nach jedem Anfall fiel mir mehr und mehr auf, dass ich nur noch dann klar denken konnte, während ich schrieb, in der Bewegung des Formulierens. Es entwickelte sich zu dem, was Fachleute »Schreibdenken« nennen: mein Gehirn entfaltete seine volle Funktion nur noch in dieser Bewegung. Es war keine Wahl mehr, sondern Notwendigkeit, um überhaupt denken zu können. Denken heißt Schreiben heißt Existieren.

Als 2020 die Pandemie kam, stürzte ich mich fast manisch in die Forschung über die anthropogenen Ursachen weltweiter Seuchen. Stapel von Notizbüchern füllten sich mit epidemiologischen Betrachtungen, historischen Analysen, philosophischen Reflexionen.5 Ein Podcast namens SpillOver entstand, der noch immer abrufbar ist. Schreiben war meine Art, die kollektive Erschütterung zu verarbeiten, sie in Sprache zu fassen und dadurch beherrschbar zu machen.

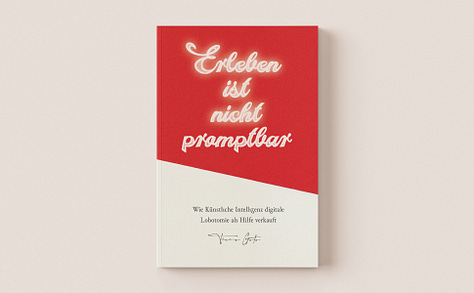

Ende 2022 erschien die Künstliche Intelligenz auf der Bildfläche. Ich empfand sie als existenzielle Bedrohung. Es erinnerte mich an Walter Benjamins Essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, nur dass es diesmal nicht um Fotografie ging, sondern um Text selbst. Würde eine Maschine das entwerten, was mein Leben ausmachte? Die Ernüchterung kam schnell. Was ChatGPT produzierte, war keine Literatur, nicht einmal Text im eigentlichen Sinne. Es war semantischer Leerraum, Sprache ohne Leiblichkeit, ohne Verankerung im Schmerz, ohne Tiefenstruktur echten menschlichen Denkens.6

Das Jahr 2023 brachte eine gesellschaftliche Verhärtung mit sich, die ich physisch spürte. Die Menschen schienen zu erstarren, als würde etwas in ihnen zu Glas werden. Die Diskurse über Flüchtlinge, die gesellschaftliche Spaltung, die zunehmende Entmenschlichung sickerten wie Gift in mein Nervensystem.7

Ende 2023 dann der Zusammenbruch. Kein epileptischer Anfall diesmal, sondern etwas anderes, Unbenennbares. Ein Schmerz, der mein Gehirn aufzulösen schien. Tagelang bewegungsunfähig im Bett, weinend, betend, in einem Zustand, für den Sprache keine Begriffe hat. Die Welt verdoppelte sich vor meinen Augen. Ein unsichtbares Gewicht zog mich in unbestimmte Richtungen. Ich schlief tagelang, war nur minutenweise wach, zu schwach, um auch nur die Hand zu heben.

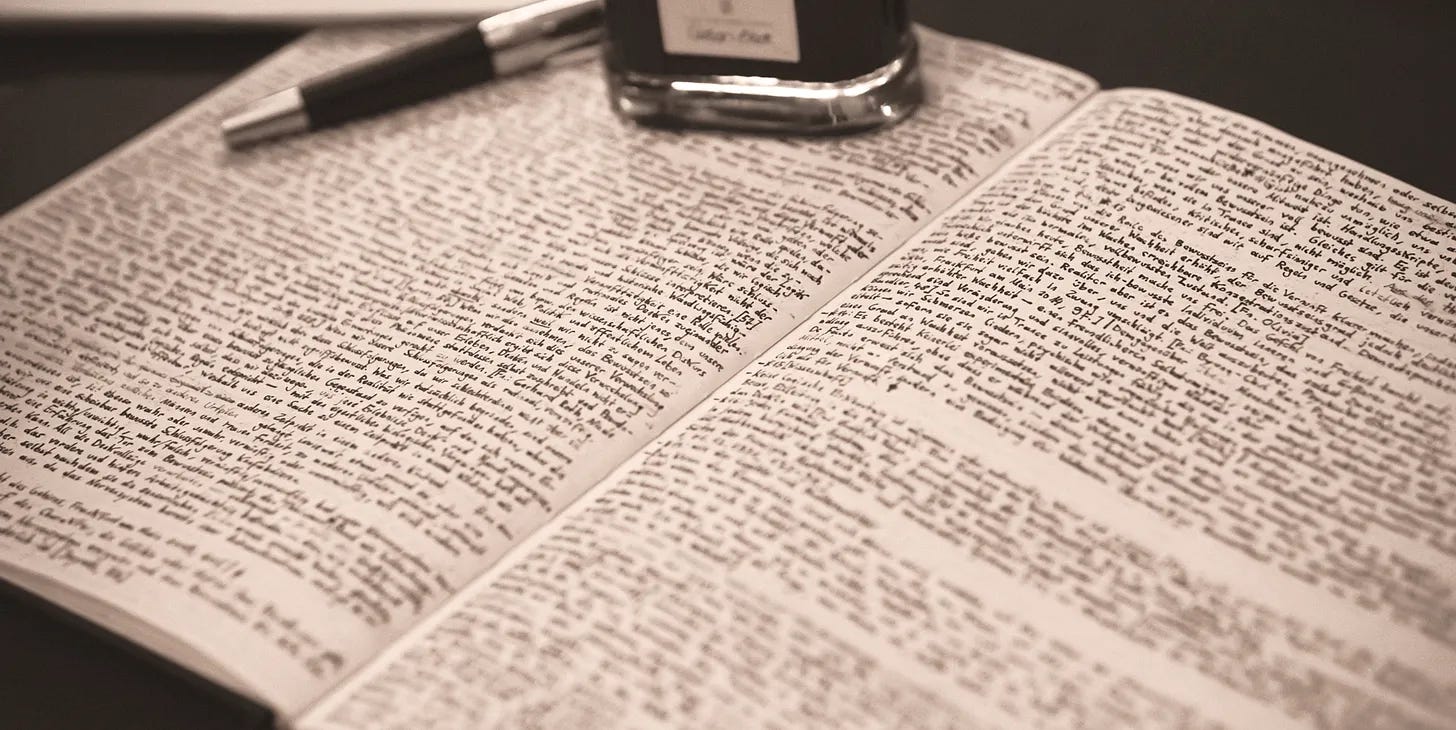

Mein Denken erlosch. Das Gesicht meines Mitbewohners wurde zur unerkennbaren Fläche. Seine Stimme nur noch Geräusch, ohne Sinn. Ich wusste: dies war das Ende. Eines Tages gelang es mir, zum Schreibtisch zu kriechen, eine Odyssee von wenigen Metern, die über eine Stunde dauerte. Ich holte meine Notizbücher, mein Schreibzeug zum Bett. Der Versuch zu schreiben scheiterte. Die Buchstaben in den Büchern neben meinem Bett verschwammen zu unlesbaren Zeichen. Wenn sie kurz klar wurden, verstand ich ihre Bedeutung nicht mehr.8

Du musst einen Weg finden. Du musst dein Gehirn reparieren.

In den wenigen wachen Minuten nach stundenlangem Schlaf griff ich immer wieder nach Büchern. Wochenlang. Bis ich eines fand, dessen Sätze zu mir durchdrangen: Byung-Chul Han.9 Die Präzision seiner Sprache schnitt durch den kognitiven Nebel wie ein chirurgisches Instrument. Ich las nur noch ihn, bis Februar 2024. Fast sein gesamtes Werk. Tag für Tag wurde der Schmerz erträglicher, das Denken klarer. Die Struktur seiner Sprache hat mein eigenes, verloren geglaubtes Denken neu erschaffen. Lesen wurde zur Rettung fürs Ich.10

Dann holte ich meine alte Kofferschreibmaschine ans Bett, eine Lettera 22 von Olivetti aus den 1950ern. Die mechanische Körperlichkeit des Tippens erreichte etwas in mir, was Handschrift nicht mehr vermochte. Seite um Seite schrieb ich. Nach einigen Tagen konnte ich mich aufrichten, erst stundenweise, dann länger. Der Schwindel ließ nach. Das Doppeltsehen verschwand. Schließlich saß ich wieder am Schreibtisch.11

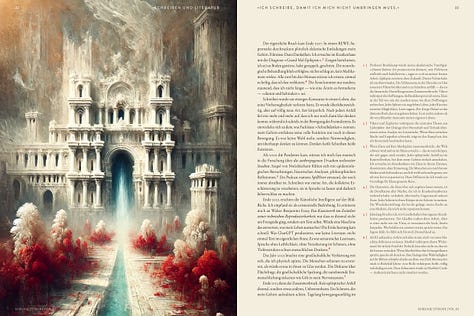

Mir wurde klar: Um mein Gehirn am Leben zu erhalten, musste ich ein eigenes Universum erschaffen. Die reale Welt mit ihren Traumata durfte nicht mehr in mich eindringen. Ich begann, Histrion zu konstruieren — eine Welt, die unsere Welt spiegelte und zugleich transzendierte. Der Ewige Palast wurde die erste Geschichte in diesem Universum.

Ich wollte fiktionale Literatur schreiben, nannte es Fantasy-Roman. Doch es wurde etwas anderes: eine Allegorie meiner Biografie wie unserer Zeit insgesamt. Es war keine Flucht, eher eine Transformation, die Verwandlung von Erlebtem in Literatur. Jeder Absatz trug eine symbolische Verbindung zu erlebtem Schmerz oder beobachteten gesellschaftlichen Verwerfungen. Der Erzregent Viktor und seine Vertraute Helena artikulieren Gedanken, die mir in Byung-Chul Hans Schriften begegnet waren.

Das Atrium des Palastes orientiert sich an Stefano Orlandis Architekturfantasien, jenen barocken Traumräumen, die römische Antike in theatralische Unendlichkeit verwandeln. Sein Atrium und Treppe hing in meiner Küche. Jeden Morgen versank mein Blick in diesen perspektivischen Schwindel aus Säulen und Treppen, die nirgendwohin führen und doch alles bedeuten. Diese geometrische Strenge, aufgelöst in pastellene Weichheit wurde zur visuellen Grammatik meines Romans.

Ein Jahr dauerte die Arbeit. Stein um Stein setzte ich aufeinander. Für einzelne Sätze brauchte ich oft Stunden, für gewisse Absätze anderthalb Tage. Alles schrieb ich mit Füllfederhalter auf Papier. Die Handbewegung beim Schreiben ließ mich wissen, dass ich mit meiner inneren Quelle verbunden war. Jedes Wort, jede Silbe platzierte ich bewusst. Am Computer gestaltete ich den Feinsatz, die Typografie selbst, weil mir die Körpersprache des Textes ebenso wichtig war wie sein semantischer Gehalt.

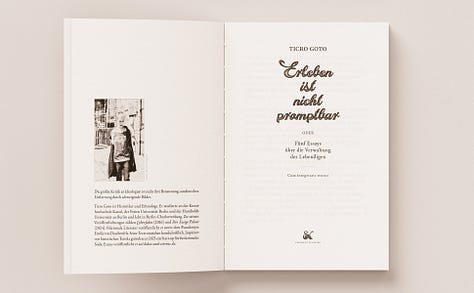

Ende 2024 veröffentlichte ich das Buch unter dem Pseudonym Emilie von Drachenfels, damit der Text für sich alleine stehen kann, ohne biografische Last dahinter. Ich investierte mein gesamtes Vermögen in eine Marketingagentur, wurde darüber fast bankrott. Als Epileptiker wusste ich um meine verkürzte Lebenserwartung. Dieses Buch sollte mein Vermächtnis werden.

Die Agentur vermittelte mir Carolin Liepins, angeblich Deutschlands renommierteste Buchcover-Gestalterin. Ihre Entwürfe enttäuschten. Im Gespräch erfuhr ich, dass selbst sie KI für ihre Arbeit nutzte. Die Ironie war bitter. Schließlich gestaltete ich das Cover selbst — experimentierte mit digitalen Tools, überarbeitete wochenlang in Photoshop und auf meinem Grafiktablett, bis es exakt meiner Vision entsprach. Die Komposition lehnte sich an Orlandis Perspektivarchitektur an, ergänzt durch rot-weiß changierenden Gewächse eines ewigen Herbstes.

Dann kam die Kontroverse. Über achtzigtausend Aufrufe in achtundvierzig Stunden auf Threads, der ›Raucherecke‹ von Instagram, wo man jahrelange Arbeit in Sekunden abtut. Hunderte Kommentare. Die Anschuldigung: Mein Roman sei KI-generiert. Diese Behauptung traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Ich, der Stunden an einzelnen Sätzen feilt, anderthalb Tage an Absätzen arbeitet, der jedes Wort aus innerer Notwendigkeit entwickelt, für den Schreiben wie Atmen ist — ich sollte eine Maschine meine Texte schreiben lassen? Die Behauptung grenzte an Schändung, paralysierte mich. Der Vorwurf war nicht nur falsch, er negierte die Seele, die Lebenszeit, das Leid, alles was in diesem Buch steckt. Mir kamen Selbstmordgedanken. Und eine Zeitlang sprach ich gar nicht mehr. Nach drei Monaten entschied ich mich, mein Pseudonym aufzugeben und mich öffentlich zu äußern.

Seit meinem dreizehnten Lebensjahr schreibe ich täglich. Mein Leben gerettet hat mir das Schreiben. Mein Gehirn stirbt ab, wenn ich es auslagere. Wer behauptet, meine Texte seien maschinengemacht, der versuche einmal, sie mit KI nachzubilden. Es wird nicht gelingen. Denn Literatur entsteht nicht aus Wahrscheinlichkeitsberechnungen, sondern aus Schmerz, Erfahrung, die körperlich verankert ist, Tiefe gelebter Existenz. Literatur heißt nicht Textproduktion; sie muss sich richtig anfühlen, wahrhaftig sein. Sie entsteht nicht aus Informationen, sondern aus Leerstellen, jenseits dualer Codes.

Januar 2025 begann ich mit dem zweiten Band: Die Tiefen Wege. Aber es ging langsamer voran als geplant. Das erste Kapitel allein brauchte sieben Monate täglicher Arbeit. Für die einleitenden Verse »Der Erde, die ihre Toten nicht freigab« benötigte ich anderthalb Tage. Sogar an der Inhaltswarnung und am Impressum arbeitete ich länger als einen Tag. Ich ging immer tiefer, immer langsamer, immer präziser. Jeder Satz musste in Übereinstimmung mit meiner Seele stehen.

Schreiben ist wie Alchemie: Schmerz wird zu Bedeutung, Chaos zu Sprache. Der Ewige Palast ist das Dokument eines Menschen, der durch alle Höllen ging und sie schreibend überlebte. Er ist ein biografischer Fingerabdruck in Tinte — Abbild meines Körpers, meiner Seele. Ein Code, den kein Algorithmus knackt, entstanden aus Trauma, Krankheit, als Akt des Überlebens durch Schreiben. Er zeichnete Beben, als Bibliotheken in mir brannten. Er entstand nicht aus Wissen, das man sich aneignen kann, sondern aus der Verzweiflung, wenn alles Wissen verschwunden ist. Seine Sätze sind ausgebluteter Geist, weißes Rauschen, zu Sprache erstarrt. Sein Wert? Das Gewicht dessen, was fehlt. Als Beleg, dass Literatur noch immer das vermag, was eine Maschine möglicherweise nie können wird: aus menschlicher Not heraus Bedeutung zu schaffen, dem Chaos Form zu geben, dem Tod eine Frist abzuhandeln — Seite für Seite, bis das Buch zur letzten Seite wird.

» Siehst du die Risse in meinem Arm?

Jeder erzählt von einem Tag, an dem

ich nicht aufgegeben habe. «

— Elara zu Yael (S. 379)

PDF-Edition (zehn Seiten, Layout-Version). → [Download-Link]

Meine Essays über Künstliche Intelligenz:

→ [Amazon-Link/979-8241177346]

Professor Bredekamp wurde meine akademische Vaterfigur. »Damit hätten Sie promovieren können, mit Polituren vielleicht auch habilitieren«, sagte er 2018 zu meiner letzten Arbeit. Epilepsie zerstörte diese Zukunft. Diesen Verlust habe ich nie überwunden. Die Schlussszene, in der Elara den zu Glas erstarrten Viktor berührt und er zu Scherben zerfällt — das ist die literarische Darstellung meines Zusammenbruchs. Viktor verkörpert die Hoffnungen, die Bredekamp in mich setzte. Elara ist der Teil von mir, der zusehen muss, wie diese Hoffnungen zerbrechen. Jeder Splitter ein ungelebtes Leben, jeder Riss eine zerstörte Möglichkeit. Leser sagten, Der Ewige Palast sei das düsterste Buch, das sie je gelesen hätten. Es ist nichts anderes als die verschlüsselte Anatomie meines eigenen Lebens.

Viktor und Zephyrus verkörpern die zentralen Thesen aus Cyberfakte: ihre Dialoge über Herrschaft und Technik übersetzen meine Analyse ins Literarische. Wenn Elara zwischen Macht und Empathie schwankt, trägt sie den Kampf aus, den ich theoretisch beschrieben hatte.

Wenn Elara auf dem Marktplatz zusammenbricht, die Welt schwarz wird und sie im Palast erwacht — das ist mein Körper, der sich gegen mich wendet. Jeder epileptische Anfall ist ein Kontrollverlust, bei dem mein Gehirn einfach ausschaltet. Ich erwachte im Krankenhaus wie Elara in ihrem Zimmer, desorientiert, ohne Erinnerung. Die Menschen um mich herum blicken mich befremdet an, und ich weiß nicht mehr genau, wer ich war, bevor es passiert ist. Diese Diffusion des Ich wurde zur Grundlage für Elaras gesamte Reise.

Die Operation, die Elara über sich ergehen lassen musste, ist die Destillation aller Nächte, die ich in Krankenhausbetten verbracht habe, verkabelt, überwacht, Gegenstand ratloser Ärzte. Jeder Schnitt in ihren Körper ist ein Schnitt in meinen. Die Wiederherstellung, die bei ihr gelingt, meine Rache an eine Medizin, die mich nicht reparieren konnte.

Jahrelang forschte ich, wie Gesellschaften ihre eigenen Krankheiten produzieren. Der Glasflor codiert diese Arbeit. Aber er tötet nicht wie ein Virus, er versteinert die Seele, löscht Empathie. Wer befallen ist, existiert weiter, spricht weiter. Das Eigene fehlt. So fühlt sich für mich Deutschland an.

Als KI auftauchte, wehrte sich alles in mir, mich von einer Maschine definieren zu lassen. Maribel verkörpert diesen Widerstand. Sie ist kein Feind der Technik, lässt aber nicht zu, dass sie ihr Inneres verändert. Wenn Maribel über ihre Schauspielkunst spricht, spreche ich durch sie. Ihre Dialoge über Wahrhaftigkeit auf der Bühne schöpfen direkt aus dem, was Dirk Mestmacher mich in Bielefeld lehrte: eine Rolle verkörpern heißt, völlig wahrhaftig zu sein. Diese Erkenntnis wurde zu Maribels Credo — Authentizität kann nicht simuliert werden.

Der Glasflor, der die Menschen in Glas verwandelt, existiert in der Realität. Stimmen ohne Empathie, Gesichter wie Masken, uneigentliches Sprechen. Diese gesellschaftliche Erstarrung übersetzte ich ungefiltert in den Roman — die Gewaltszenen, die zerbrochenen Beziehungen, die emotionale Kälte sind Übertragungen dessen, was ich beobachtete. Figuren erstarren zu Glas. Das ist keine Fantasterei. Das ist Deutschland, 2024. Ich verwandelte, was mich kaputtmachte, in Literatur, um dieses Gift nicht in mich aufzunehmen.

Es gibt Schmerz jenseits der Sprache, zu groß, zu überwältigend. Als Elara den Thronsaal betritt und Viktor als Glasskulptur erblickt, wird sie zur Stimme für das Unsagbare. Jede Zeile dieser Schlussszene ist die späte Artikulation dessen, was damals nur als Schrei in mir existierte — als ich wochenlang stumm im Bett lag, unfähig zu sprechen oder auch nur zu denken.

Ohne Byung-Chul Han gäbe es diesen Roman nicht. Die Widmung ist nicht Dankbarkeit, sondern Anerkennung einer Schuld, die nie zu begleichen ist.

Nach dem Zusammenbruch lag mein Ich in Einzelteilen vor mir. Ich musste lernen, wer ich war, was ich dachte, wie ich funktionierte. Mühsam sammelte ich die Bruchstücke auf, wie Elara in Kapitel V, als sie erkennt, dass der Glasflor Besitz über sie ergreift, und sie verzweifelt versucht, die verstreuten Teile ihres Ich wieder zusammenzufügen.

Nach ihrer Operation durchlebt Elara im Palast eine Rehabilitation — das ist meine Genesung nach dem Zusammenbruch. Als ich bewegungsunfähig im Bett lag und mich zurück ins Leben kämpfte, schrieb ich diese Erfahrung in Elaras Heilung hinein. Ihre körperliche Wiederherstellung folgt meiner eigenen. Das Schreiben wurde zur einzigen Medizin.

Ich freue mich auf deine hochästhetische Seite und darauf, deine Texte in Ruhe und mit Muse zu durchforsten. Was deine Bilder betrifft, mit welcher KI arbeitest du? Sind wirklich sehr gut gelungen.

Das ist ein starkes Foto. Nicht nur inhaltlich, sondern auch Artwork. Bist du der Fotograf? Machst du Ausstellungen?