Der Wahnsinn, wenn er kollektiv wird, heißt Vernunft

Warum wir alle recht haben und trotzdem irren

Reality has fractured into warring private collections, each curated as »truth« and barricaded against correction. The mind treats cognitive dissonance like pathogen invasion, deploying motivated cognition to preserve psychic coherence at the cost of epistemic accuracy, while developmental failures erode the affective infrastructure that rational thought requires. The sole escape is systematic pursuit of evidence against one’s own certainties: actively open-minded thinking as insurrection against motivated reasoning.

Die Welt wirkt, als hätte sie den Verstand verlegt — und nie wieder gesucht.

Was einmal gemeinsamer Bezugspunkt war, zerfällt in Privatsammlungen: jede Gruppe kuratiert ihre Wirklichkeit, etikettiert sie mit »wahr« und erklärt abweichende Kataloge zu Fälschungen. Zwei Personen sprechen, keine hört. Beide Seiten werfen sich Unvernunft vor, und beide treffen.

Man unterstellt der Gegenseite Übertreibungen, die sie nie vertreten hat, und widerlegt dann die Karikatur. Studien werden seziert oder gefeiert, je nach Nützlichkeit. Das liefert Applaus im eigenen Lager und verbrennt die Brücken, über die man noch hätte gehen können. Fakten werden fakultativ, Gefühle unantastbar. Das Ich inventarisiert seine Kränkungen, als bestünde Identität aus Wunden statt aus Handlungen.

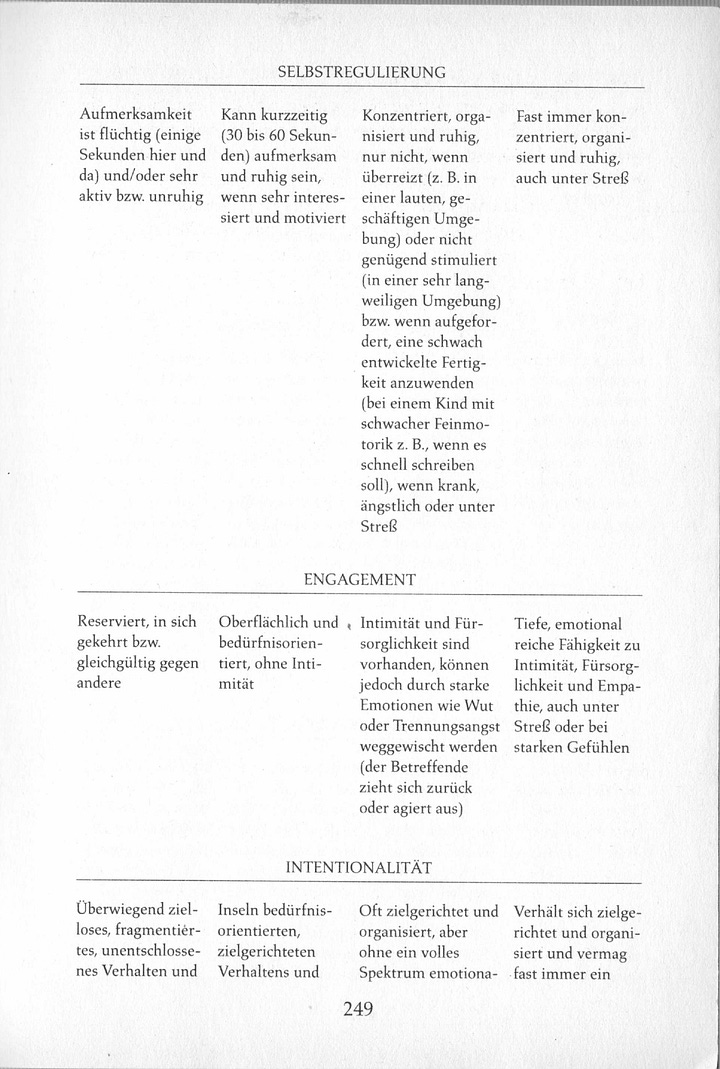

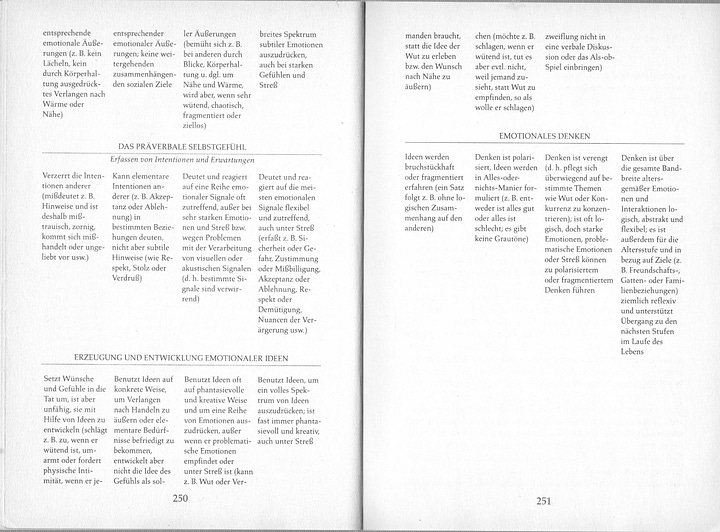

Vor fast drei Jahrzehnten belegt Stanley Greenspan, wie Intelligenz nicht an mangelnder Kognition scheitert, sondern an brüchiger Emotionalität.1 Sie wächst nicht aus Reizfütterung, sondern aus frühen Gefühlsbeziehungen. Sechs Entwicklungsschichten, vier unterhalb der Erinnerungsschwelle. Selbstregulation, Bindung, Bewusstsein — jede Stufe verlangt ihre eigene Choreografie zwischen Kind und Bezugsperson, bis Moral und Logik entstehen können. Jede Wahrnehmung trägt eine Färbung, die dem Denken Richtung gibt. So entsteht ein Selbst, das in der Welt verlässlich navigiert.

Diese Doppelcodierung macht Emotion zum Organisationsprinzip der Vernunft. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel reift aus gelungener Affektregulation. Wo diese frühe Architektur misslingt, verzerren sich Urteil und Wirklichkeitssinn dauerhaft und liquidieren demokratische Kapazität.

Was 1997 Warnung war, ist 2025 Normalzustand.

Die psychotischen Brüche mit der Realität kennt jeder, der nicht absichtlich wegschaut. Kraftwerke werden gesprengt, während Energiemangel besteht. Ein kalter Sommer gilt als Beleg für Klimaerwärmung. Pronomen werden zur Gewalt erklärt. Rentner sammeln Flaschen, während die Regierung Schulden aufnimmt, um Entwicklungsprojekte in Afrika zu finanzieren.

Das ist keine Witzkultur, sondern die beschädigte Kopplung von Gefühl und Evidenz.2 Fehlt der emotionale Unterbau des Realitätssinns, arbeitet die Vernunft wie ein Strafverteidiger in eigener Sache. Wir filtern Bestätigungen heraus, entwerten Widerspruch, drehen neutrale Daten, bis sie durch das Nadelöhr unseres Weltbildes passen.

Überzeugungen maskieren sich als Identitäten. Widerspruch aktiviert die Amygdala. Dissonanz fühlt sich an wie Notstand. Das Gehirn behandelt unbequeme Informationen wie Angriffe. Der Verstand reagiert wie ein Immunsystem und eliminiert kognitive Erreger, bevor sie metastasieren.

Die Psychologie nennt das motivated reasoning: Das Urteil steht fest, bevor die Beweisaufnahme beginnt. Vernunft wird käuflich, ihre Währung sind Wünsche.

Motiviertes Denken ist kein bewusster Betrug, sondern die Fähigkeit, alles für wahr zu halten, was nützt, und Unangenehmes unbemerkt zu entwerten. Schlüsse entstehen nicht aus Belegen, sie steuern auf Belege zu, die zum gewünschten Ergebnis führen. Nach demselben Spiel fühlt sich jede Fangruppe vom Schiedsrichter benachteiligt. Identische Szenen, gegenteilige Deutungen. Neutrale Medienberichte erscheinen feindselig, je nachdem, welche Seite man einnimmt. Unbeliebte Thesen müssen sich an außerordentlich robusten Belegen beweisen, während genehme Behauptungen mit Anschein durchkommen.

Forscher legten Befürwortern und Gegnern der Todesstrafe identische Studien vor. Jede Gruppe akzeptierte nur, was ihre Position stützte, und verwarf die Gegenevidenz wegen »methodischer Mängel«. Beide verließen das Labor überzeugter als zuvor — trotz identischer Information.3

Gemischte Evidenz wird assimiliert, bis sie passt (biased assimilation). Bestätigendes gleitet durch, Widersprechendes wird zerpflückt. Das Gehirn wirkt wie ein Ja-Sager der eigenen Überzeugungen. Der doxastische Scherbolzen4: Wenn Wahrheit das psychische Gefüge sprengen würde, gibt ein Sollbruch nach, um das System zu retten. Der Verstand wählt zwischen erträglich und zerstörerisch.

Die tröstliche Lüge überlebt.

Evolutionär ist das nachvollziehbar: Manche Wahrheiten übersteigen die neuronale Belastbarkeit. Wer daran zerbricht, verschwindet aus der Reproduktion.

In diesem Licht bekommt der Streit unserer Zeit sein Profil. Menschen denken nicht primär zwecks Wahrheitsfindung, sondern zur sozialen Positionierung.5 Überzeugende Unwahrheit wird funktional, wenn sie Allianzen schmiedet.

Wenn Unbeweglichkeit auf Unbeweglichkeit trifft, entsteht Kinetik ohne Konsequenz. Argumente werden Geschosse. Die Mitte schrumpft zur Unmöglichkeit. Nach jeder Debatte sind alle sicherer, dass sie recht hatten. Parallele Monologe als Grundrauschen der Gegenwart.

Bei Narzissten perfektioniert sich der Mechanismus. Wer sich als »Klimaschützer« definiert und im »Klimasünder« die Negation seiner Moral erblickt, erlebt Widerspruch als existenzielle Bedrohung. Moralischer Narzissmus erklärt Dialog zur Kapitulation (guilt by association). Selbsterhöhung lizenziert Extremismus (moral licensing). Straßenblockaden, symbolische Gewalt, solange das Selbstbild intakt bleibt. Tabuvermeidung wird zum Distinktionssignal.

Sogar Akademiker und Journalisten lassen sich durch narzisstische Befütterung in Rollen drängen, in denen sie als Kostümverleih für fremde Narrative fungieren: Sichtbarkeit gegen Erkenntnis. Motiviertes Denken treibt die Polarisierung voran, weil Zugehörigkeit auf dem Spiel steht. Haltungen zu X werden Teil dessen, wer man ist. Kritik daran fühlt sich an wie Angriff auf die Person. (Anzeige ist raus wegen »Beleidigung«.) Der Raum für Gründe schrumpft gegen null. So entsteht ein Krieg der Strohmänner.

Für Unternehmer ist motiviertes Denken tödlich, weil Märkte erzwingen, was Diskurse verwässern: Realitätsprüfung. Wunschdenken führt zum Bankrott. Negatives Feedback, besonders von Verbündeten, ist überlebenswichtig. Wer an den Problemen arbeitet, die ihm liegen, statt an denen, die das Unternehmen hat, scheitert.

Greenspan formulierte Intelligenz als emotional engagiertes Denken. Wo alles effizienter, glatter, automatisierter wird — z.B. wenn wir ein Sprachmodell benutzen —, entstehen kognitive Schulden (cognitive debt).6 Man spart Anstrengung und bezahlt mit Atrophie der Fähigkeiten, die Widerstand gewohnt waren.

Die Gegenstrategie ist aktives, ergebnisoffenes Denken (actively open-minded thinking).7 Offenheit heißt nicht Beliebigkeit. Sie nimmt dem Standpunkt nicht das Rückgrat, sondern die Psychose.

Suche Evidenz gegen deine Lieblingsüberzeugungen.

Lege identische Maßstäbe an.

Ersetze Identitätsfragen durch Sachfragen.

Bitte die Klügsten, dir deine schwächste Stelle zu zeigen.

Und halte die Fähigkeit, »Ich habe mich geirrt« zu sagen, für einen Kompetenzbeweis.

Wer das übt, wird nicht unanfechtbar. Aber er wird ansprechbar.

Während ringsum die Zugbrücken hochgehen.

Stanley Ira Greenspan, Beryl Lieff Benderly, The Growth of the Mind: And the Endangered Origins of Intelligence, New York 1997.

Ya Yang, Lichao Xiu, Xuejiao Chen, Guoming Yu, »Do emotions conquer facts? A CCME model for the impact of emotional information on implicit attitudes in the post-truth era«, in: Humanities and Social Sciences Communications, Vol. 10, 14.07.2023, Art. 415.

Charles G. Lord, Lee Ross, Mark R. Lepper, »Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effects of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence«, in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 37, No. 11, 1979, 2098—109.

Ryan T. McKay, Daniel C. Dennett, »The Evolution of Misbelief«, in: Behavioral and Brain Sciences, Vol. 32, Issue 6, Dezember 2009, 493—510, 501.

Hugo Mercier, Dan Sperber, »Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory«, in: Behavioral and Brain Sciences, Vol. 34, 2011, 57—74[111].

Nataliya Kosmyna, Eugene Hauptmann, Ye Tong Yuan, et al., »Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task«, in: arXiv, 10.06.2025, 2506.08872.

Jonathan Baron, Ozan Isler, Onurcan Yılmaz, »Actively open-minded thinking and the political effects of its absence«, in: Victor Ottati, Chadly Stern (Hg.), Divided: Open-Mindedness and Dogmatism in a Polarized World, Oxford 2023, 162—82.

Sprachlich und wissenschaftlich starker Text. Danke auch für die Quellenangaben.